Die Parkinson-Krankheit gehört zu den häufigsten Störungen des Nervensystems. Ihre Ursachen sind weitgehend unerforscht.

Berliner Zeitung Nummer 81, Freitag, 9. April 2021, Seite 21

Morbus Parkinson ist eine Erkrankung, bei der Nervenzellen im Gehirn absterben. In Deutschland sind zwischen 200.000 und 400.000 Menschen betroffen.

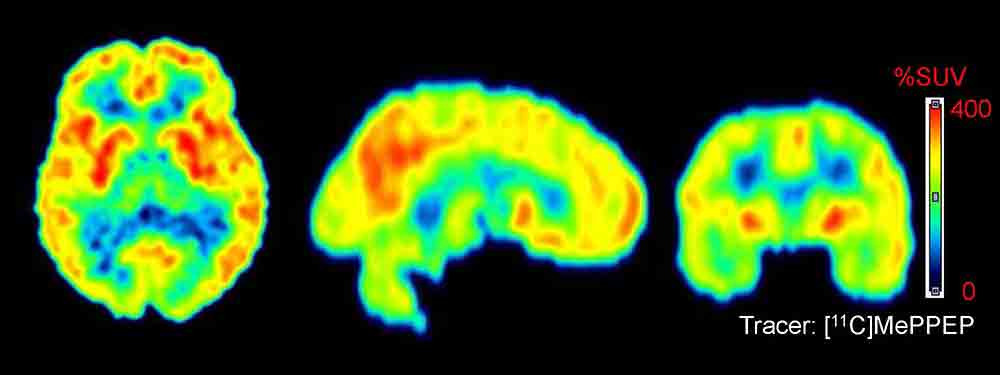

Zu wenig Botenstoff Dopamin im Gehirn verursacht Zittern und verlangsamte Bewegungen

Dorothea Nitzsche

Endlich wieder ein Glas Wasser einschenken können. Die Flasche selbst halten, das Glas ohne zu zittern in die Hand nehmen und dann eingießen. Ohne zu verschütten. Das war für Nadine Mattes das größte Glück. Die 39-Jährige ist an Parkinson erkrankt. Ihre Diagnose erhielt sie mit 35. Da bekam sie erstmals ein Medikament, um das ständige Zittern zu unterdrücken. Recht früh, könnte man meinen. Dass jemand in so jungen Jahren an Parkinson erkrankt, ist ungewöhnlich. Meist sind Männer zwischen 50 und 60 Jahren betroffen. Für Nadine Mattes kam die Diagnose jedoch viel zu spät.

Sie leidet, seit sie 14 Jahre alt ist, an einem Tremor, dem typischen Zittern. Mit den Jahren wurde es immer schlimmer. Irgendwann hörte ihr Kopf nicht mehr auf zu nicken. »Ich bin so eine Ja-Sagerin«, beschreibt die alleinerziehende Mutter aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen ihre Symptome am Telefon. Woran sie leidet, wusste sie lange Zeit selbst nicht. »Ich habe zig Ärzte aufgesucht, um eine Antwort zu finden.« Es ärgert sie, dass die Krankheit nicht früher erkannt wurde. Dadurch habe sie viel Lebensqualität verloren.

Parkinson ist eine neurodegenerative Bewegungsstörung, bei der Nervenzellen im Gehirn absterben. Betroffen sind die Zellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren, mit dessen Hilfe der Körper Bewegungen steuert. Es kommt zu motorischen Störungen: zitternde Hände, steife Muskeln, verlangsamte Bewegungen. Zusätzliche Symptome können Schlafstörungen, Depressionen und geistige Beeinträchtigungen bis hin zur Demenz sein.

Nicht heilbar

Die Krankheit ist nicht heilbar, über ihre Ursachen ist sehr wenig bekannt. »Für zehn bis 15 Prozent der Patienten gibt es eine klare genetische Ursache, die man mit einem Bluttest nachweisen kann. Vor allem bei jungen Patienten spielen erbliche Ursachen eine Rolle«, sagt Neurologin Susanne Schneider von der Uni-Klinik München. »Aber den meisten Parkinson-Patienten können wir nicht erklären, warum sie diese Krankheit entwickelt haben.«

Aufgrund neuer Forschungserkenntnisse weiß man, dass das typische Zittern erst verhältnismäßig spät bei Parkinson-Patienten auftritt. »Erst wenn etwa 60 Prozent der Zellen verloren gegangen sind, sind die motorischen Symptome als solche zu erkennen. Bis dahin kann das Gehirn den Verlust noch gut kompensieren. Das heißt, wenn jemand mit dem typischen Zittern vor mir sitzt, hat er schon mehr als die Hälfte der motorischen Zellen verloren«, sagt Schneider.

Die Krankheit hat ihren Ursprung schon 15 bis 20 Jahre bevor die typischen Symptome auftreten. »Dann zeigt sich ein prä-motorisches Krankheitsbild. Es kann sich mit einer Neigung zur Verstopfung, einer Schlafstörung, einer Riechstörung oder einer Depression manifestieren«, sagt Susanne Schneider. Also unspezifische Anzeichen. Deswegen sei es für Hausärzte schwer, diese als mögliche frühe Phase von Parkinson zu erkennen.

Die Professorin ist im wissenschaftlichen Beirat der Yuvedo Foundation, einem internationalem Verband aus Erkrankten, Medizinern, Wissenschaftlern und Unternehmern mit Sitz in Berlin. Die Stiftung will auf neurodegenerative Erkrankungen aufmerksam machen und die Forschung fördern. Im Mittelpunkt steht der Brainstorm Fund, aus dessen Topf die Entwicklung kausaler Therapien von Start-ups und mittelgroßen Pharmaunternehmen finanziert werden soll.

Wie ihre Mitstreiter bei Yuvedo ist Susanne Schneider überzeugt, dass Parkinson deutlich früher diagnostiziert und viel besser behandelt werden kann. Dazu müsse man die Ursachen kennen und die Krankheit im Ansatz verstehen. Die Forschung habe neue, interessante Ansätze. »Aber es geht langsam voran und wird nicht konsequent zu Ende geführt«, so die Medizinerin. Oft scheitert es am Geld. Ein Medikament für eine neurodegenerative Krankheit auf den Markt zu bringen, kostet enorm viel. »Man sagt, es dauert etwa 13 Jahre und kostet etwa 5,6 Milliarden US-Dollar. Der Prozess ist sehr aufwendig und mit vielen Sicherheitsvorkehrungen verbunden.«

Zur Jahrtausendwende habe die Pharmaindustrie mit einer großangelegten Studie nach heilenden Medikamenten gegen Parkinson gesucht. Vergeblich. Die Konzerne verloren viel Geld. Daraufhin habe sich die Industrie aus der Forschung zurückgezogen. Es gebe Bemühungen auf akademischer Seite, nach neuen Therapien zu suchen. Sogar recht erfolgreich. »Doch dann droht das sogenannte Valley of Death, ein Tal des Todes, wo interessante Medikamente nicht den Sprung schaffen von der akademischen Forschung zu einer großangelegten Studie an 500 oder 1.000 Patienten«, sagt die Medizinerin. Daher würden viele interessante Ansätze für neue Medikamente nicht weiterentwickelt.

Nadine Mattes könnte ohne Medikamente nicht leben. Durch Wirkstoffe, die Dopamin enthalten oder besser verwertbar machen, hört das Zittern auf. Bewegungen sind wieder möglich. »Man sieht mir die Krankheit nicht mehr an«, sagt Mattes. Das ist ungeheuer wertvoll. Wer in so jungen Jahren unkontrolliert zittert, muss sich so einiges anhören. »Ein Arbeitgeber hat mich zum Drogentest geschickt. Und mir wurden mehrfach Alkoholprobleme vorgeworfen.« Die frühere Köchin erinnert sich an eine Szene an der Supermarkt-Kasse: Sie hatte eine Flasche Wein in der Hand. Ein Mädchen fragte, wieso sie zittere. Der Vater zog die Kleine zu sich und sagte: »Die Frau trinkt zu viel.« Mattes reagierte ruhig, erklärte, sie leide an einer Krankheit. Der Mann entschuldigte sich, daran habe er nicht gedacht. Ihr Erfahrung: »Wenn man mit der Krankheit offen umgeht, erfährt man auch viel Unterstützung.«

Oft sind Parkinson-Patienten aber mit Stigmatisierung konfrontiert. Aus Angst igeln sie sich ein, verlassen kaum das Haus. Nadine Mattes kennt viele, denen es so geht. Sie hat kurz nach ihrer Diagnose den Selbsthilfe-Bundesverband »Parkinson Youngsters« gegründet. Die alleinerziehende Mutter durfte ihren Beruf nicht mehr ausüben, eine Umschulung wurde ihr verwehrt. Denn die Krankheit ist bei ihr sehr weit fortgeschritten. Sie leidet dauerhaft unter Schmerzen und sogenannten On-Off-Situationen. An manchen Tagen kann sie nicht aufstehen. »Es fühlt sich an, als läge eine Eisenbahnschiene auf mir. Alles tut weh. Dazu kommt, dass der Kopf die ganze Zeit voll da ist. Man ist ein Stück weit gefangen in sich selbst.«

Sie weiß nie, wie der Tag läuft, wie stark die Schmerzen sind. Einen Wochenendausflug mit ihrer Tochter zu planen, ist nicht möglich. Hinzu kommt, dass sie in der Nacht nur etwa drei bis fünf Stunden schlafen kann. Das ist typisch für ParkinsonPatienten. Deshalb ist sie inzwischen froh, keine Umschulung gemacht zu haben. »Ich könnte heute nicht mehr arbeiten.« Aber mit Mitte 30 einfach so in Rente gehen? Das kam für die lebensfrohe Frau nicht infrage. Da kam ihr die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. »Ich hatte Angst, durch die Krankheit von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.« Gerade junge Patienten mit Parkinson bräuchten eine Perspektive.

Die Therapien, die es bisher gibt, sind oft auf Ältere zugeschnitten. Mit ihrem Bundesverband versucht Nadine Mattes, das zu ändern. Sie organisiert einmal im Jahr ein Camp für junge Patienten, in dem man sich austauschen kann, spezielle Sportprogramme und eine Ernährungsberatung angeboten werden. Durch gezielte regelmäßige Bewegung können die Muskeln gestärkt werden, über die Ernährung kann man etwa Verstopfung entgegenwirken. So konnte Nadine Mattes ihren Medikamentenbedarf um die Hälfte senken. »Parkinson ist nicht das Ende der Welt, aber die Krankheit hat viele Gesichter«, sagt sie.

Das Camp wird begleitet von der Universitätsklinik Marburg. Dadurch erhofft man sich Erkenntnisse für neue Therapiemöglichkeiten. Es müsse ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen geschaffen werden, sagt Mattes. Nur dann kann die Krankheit gezielt bekämpft werden. Sie wünscht sich, dass das die Politik erkennt und neue Finanzierungsmöglichkeiten für die Forschung freigibt.

220.000 Betroffene

Ähnlich sieht es Susanne Schneider. »Wenn man berücksichtigt, was die Behandlung von Parkinson-Patienten über die Jahre kostet und kosten wird, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, an neuen Medikamenten zu arbeiten.« Parkinson gehört weltweit zu den häufigsten Krankheiten des Nervensystems. In Deutschland sind etwa 220.000 Patienten betroffen. Studien gehen davon aus, dass sich – auch wegen der alternden Bevölkerung – ihre Zahl bis 2030 verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen könnte.

In der Corona-Pandemie befürchten manche Forscher, die Zahl der Patienten, die an neurodegenerativen Krankheiten leiden, könnte sogar noch stärker zunehmen, wenn das Virus nach der akuten Infektion das Gehirn chronisch schädigt, sagt Schneider. Es sei also dringlich, die Therapieoptionen zu verbessern. Ein Ziel sei, zu lernen, wie die Krankheit frühzeitig zu erkennen sei. Das andere, ein Medikament zu entwickeln, das die Zellen schützt. »Man braucht beides, weil das beste Medikament nicht helfen wird, wenn nur noch ein Bruchteil der Zellen da ist.«

Digitaler Informationstag: Die Deutsche Parkinson Stiftung veranstaltet am Mittwoch, 14. April, aus Anlass des Welt-Parkinson-Tages einen digitalen Informationstag. Damit will sie auf die Situation von Erkrankten aufmerksam machen und konkrete Ansätze in der Therapie und Forschung zu diskutieren. Der Informationstag beginnt um 15 Uhr. Kostenlose Registrierung unter: www.parkinsonstiftung.de.

Für Betroffene und Angehörige: Die Charité bietet Sprechstunden für neuro-degenerative Erkrankungen an, Anmeldung unter 030/84452255. Info-Material gibt es auf den Webseiten der Deutschen Parkinson Vereinigung und des Bundesverbands Parkinson Youngsters. Berliner Selbsthilfegruppe: berlin-parkinson.de oder 030/6717885. Junge Erkrankte: parkinsonberlin.de oder 030/55577977.

Ratgeber, Tipps für Angehörige

Die Diagnose Parkinson ist oft ein Schock. Viele Betroffene sind mit der Situation zunächst überfordert. »Eine Aufgabe der Angehörigen ist es, die Erkrankten zu motivieren und auf sie einzugehen«, sagt Bernhard König, Geschäftsführer vom Verein Parkinson Nurses und Assistenten. Er gibt Tipps zum Umgang mit der Krankheit.

Information: »Patienten werden häufig sehr schlecht betreut und aufgeklärt. Gerade in der Anfangs-

phase ist das aber wichtig«, sagt König. Angehörige und Betroffene sollten sich daher sehr genau über das Krankheitsbild, mögliche Symptome und Therapiemöglichkeiten informieren.

Medikamente: Mit der richtigen Medikation könne man recht gut leben. Entscheidend ist, dass die Arzneien pünktlich und in der verordneten Dosis eingenommen werden. Auch über mögliche Nebenwirkungen sollte man sich genau informieren.

Sucht: Die Behandlung mit Dopaminagonisten kann Süchte hervorrufen oder verstärken: Spielsucht, Esssucht oder auch eine Hypersexualität können auftreten. »Die Medikamente können das Wesen des Erkrankten verändern. Das kann an einer Überdosierung liegen. Hier sollte man unbedingt noch mal mit dem Arzt sprechen«, rät König.

Halluzinationen: Eine mögliche Situation: Wind bringt einen Vorhang in Bewegung. Der Erkrankte ist fest davon überzeugt, dass sich dort eine Person versteckt. Solche Gedanken sind nicht ungewöhnlich. Einige Medikamente gegen Parkinson-Symptome können Wahnvorstellungen auslösen. Angehörige können versuchen, dem Patienten vorsichtig zu erklären, dass es sich um eine Sinnestäuschung handelt und dabei signalisieren, dass sie den Betroffenen ernst nehmen. Eventuell kann das Auftreten von Halluzinationen durch eine Umstellung der Medikamente verschwinden.

Häme und Spott: Zur Krankheit gehört, dass Parkinson-Patienten etwas langsamer reagieren und vielleicht stark zittern. Das kann zu erheblichen Stresssituationen führen, zum Beispiel an der Supermarktkasse. Das Geld kann nicht fix aus dem Portemonnaie genommen werden, die anderen Kunden werden ungeduldig. »Solche Situationen gibt es oft. Ich empfehle, offen zu der Krankheit zu stehen«, sagt König. Die meisten Menschen würden verständnisvoll reagieren.

Selbstständigkeit: Jeder Patient hat gute und schlechte Tage, darauf weist König hin. Diese Schwankungen gelte es zu akzeptieren. »Es ist wichtig, dass man mit den Betroffenen in Ruhe bespricht, wie der Tag gestaltet werden soll und sie auch selbst Aufgaben machen lässt«, sagt der Experte. Die Selbstständigkeit des Erkrankten sollte so lange wie möglich aufrechterhalten werden, auch um dessen Selbstwertgefühl nicht zu beschädigen.